しょっつるとは

しょっつるはいしる、いかなご醬油とともに日本の三大魚醤油の一つであり秋田県の伝統的特産品である。しょっつるは魚介類に塩を加え飽和食塩濃度に調整し腐敗を抑制しながら魚介類の持つ自己消化酵素により2年以上の時間をかけ分解し製造されてきた。したがって主成分は魚介類のタンパク質が分解したアミノ酸やペプチドであり、強いうま味と独特の魚風味が特徴の調味料である。

-1-1024x366.jpg)

主な生産地

秋田県

生産の動向 ・消費の動向

現在,秋田県内の7社の製造者がその製造を行っている。製造者が小規模であるため、しょっつる生産量の統計値はないが、製造量は100トン未満と推定される。現在のしょっつるの消費はほとんどが秋田県内であると思われるが,おみやげや贈答用としての県外消費もある。

原料選択のポイント

原料になる魚介類は、ハタハタの場合は雄が使用される。ハタハタは秋田県では産卵のため接岸する12月上旬に多く漁獲され季節ハタハタとして親しまれているが、雄が約7割を占め雌より単価が低く原料として適している。ハタハタ以外の原料魚も使用されイワシ、アジ、タラ、イワナ、アミ類等も使用されている。原料魚のしょっつる製造でもっとも重要なものは自己消化酵素であると考えられるため、鮮度が良好な魚介類が望ましい。実際は凍結原料が製造時期の調整のしやすさから適しており、鮮度が比較的良ければ原料として使用可能である。

使用する副原料

副原料は原料魚介類に対して約30%を使用する塩であるが、並塩等の精製塩が使用される。海水のにがり成分が多く含まれる高価な塩もあるが、これを使用してもしょっつるの品質には影響がないため安価な塩が使用される。伝統製法は原料魚と塩のみ使用するが、新製造法は改良法として分解・熟成を促進するため産業用たんぱく質分解酵素製剤を使用する場合もある。また米麹を使用する場合もあるが、醤油麹は風味の関係で使用しない。

加工技術

● 伝統製法(自己消化酵素分解法)

しょっつるの商業生産は明治後半から始まったとされるが、その製法は魚介類に塩を加え飽和食塩濃度に調整し腐敗を抑制しながら魚介類の持つ自己消化酵素により2年以上の時間をかけ分解し製造する。

● 新製造法(酵素法)

自己消化酵素の活性を補うため、産業用たんぱく質分解酵素製剤を添加する方法もとられる。その効果として最終到達の全窒素の値が高くなり、うま味が増強される。

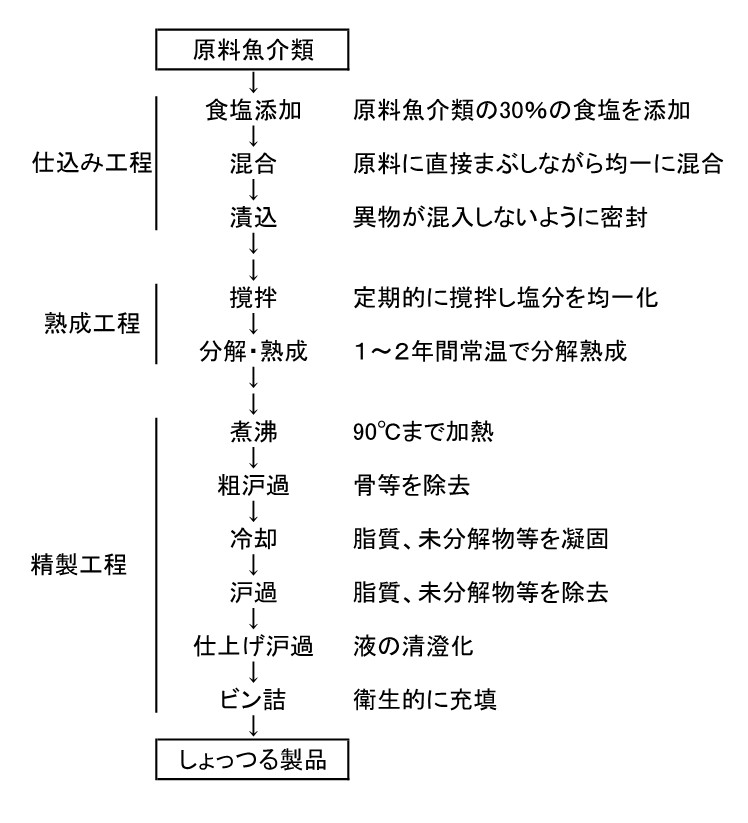

製造工程の概略

加工の実際

- 原料 季節ハタハタの場合は雄を主に使用する。異物混入に注意を払い選別、洗浄する。冷凍のハタハタが使用される場合が多い。ハタハタのほかにはイワシ、アジ、タラ、イワナ、アミ類等が使用されている。

- 塩添加・混合 原料魚介類に対して30%の食塩を直接まぶしながらよく混合する。食塩が均ーに混ざらない場合は食塩濃度のばらつきができて、濃度の低い部分では腐敗やヒスタミン蓄積が起こる場合がある。また、原料魚はハタハタなど小型のものはそのまま塩と混合するが、大きい魚は適当な大きさに切って混合する。新製造法で分解・熟成を促進するために産業用たんぱく質分解酵素製剤を使用する場合は、原料魚介類に対して1%を食塩と混合して使用する。

- 漬込・熟成 常温で2年以上漬け込み、自己消化酵素で分解するのを待つ。新製造法の場合は分解熟成は1年以内である。また、昆虫等が入らないよう熟成環境には注意する必要がある。漬け込み容器の容量は製造所により異なる。

-580x1024.jpg)

- 撹拌 熟成中に定期的に撹拌を行う。これにより潰け込み中に生じやすい塩分濃度のばらつきをなくし、特に塩分の低い部分の腐敗やヒスタミン蓄積を抑えることができる。また、成分が均一な製品を製造するためにも重要である。

- 熟成終了 熟成は常温で1~2年で終了するが、伝統製法で2年、新製造法で1年である。全窒素分などの分析値により終了を管理することが望ましい。

- 煮沸(火入れ) 煮沸前に骨などの未分解物を粗濾過して沸騰するまで加熱し、10分程度煮沸する。この工程で油脂の分離と未分解のタンパク質等の凝集があり、後の濾過工程を容易にするとともに自己消化酵素等の失活と殺菌の効果がある。

- 油脂除去 煮沸液を冷却し浮いた油脂分を除去する。除去が不完全であると次の濾過工程での目詰まりの原因となる。

- 濾過 濾過工程は清澄なしょっつるを製造するために重要な工程である。かつては海砂などが使用されたが、現在では濾布や濾過機が使われケイ藻土等の濾過助剤も使われる。

- びん詰 濾過したしょっつるは通常はびん詰めされる。びん詰め後に加熱殺菌は行わないため、びん詰め前にしよっつるを60℃以上に加熱し、そのまま冷却せず充填することが望ましい。びんは別に加熱殺菌しておくことが必要である。このことで耐塩性菌の殺菌効果が期待できる。

- 出荷・流通 常温で保管し、びん中にオリ等がないことを確認後、常温で出荷・流通する。

加工に用いる機器

仕込容器、煮沸釜、濾過機

品質管理のポイント

仕込み時の食塩混合を均一に行い、漬込初期の撹拌を頻繁に定期的に行うことで食塩濃度のばらつきを防止する。漬込み中の脂質の酸化を防ぐため上層の脂質除去や空気接触を少なくする。また、仕込み中の異物混入にも十分に配慮する。

健康機能性成分

アンギオテンシン変換酵素阻害物質

製品の形態

びん詰が主流であるが、ペットボトルもある。常温出荷流通である。

包装および保管方法

セット商品では箱詰めの場合がある。びん詰の場合はびんの破損に留意する。

調理方法および食べ方

しょっつる鍋のみならず、うどん、ラーメンのスープの味付け、鶏の唐揚げの調味液等の調味料にも適している。また、これまでにしょっつるが使用されていなかったポテトチップスなど新たな用途の拡大が期待される。

-823x1024.jpg)

同類製品例

いしる

海外製品

ニョクマム、ナンプラー

製造者リスト

しょっつる研究会会員

①(株)髙橋しょっつる屋 ②(有)仙葉善治商店 ③(株)諸井醸造 ④(株)安藤醸造 ⑤日南工業(株)

コラム

「しょっつるの歴史」

江戸時代 江戸時代中期に、現在の秋田市新屋町で自家用として生産が始まったとされている。新屋町周辺の海岸は砂浜で製塩業が盛んに行われていた。また、近海漁業も盛んで、漁獲したハタハタやイワシなどを当地産の塩で塩蔵して販売していた。しょっつるの製造に不可欠の塩と魚介類が豊富であったことが当地でしょっつるを製造した理由の一つと考えられる。また当地の冷涼な気候は、食塩が均一に浸透するまでの仕込み初期段階で魚の分解・熟成が穏やかに進行し、酪酸等の生成が少なく香りの穏やかな魚醤油に仕上げられる環境である。このことは大豆醤油に近い風味のものができるという利点でもある。

明治時代~第二次大戦後 しょっつるの商業生産は明治28年からとされ、昭和に入り製造業者が25社まで拡大した。第二次大戦中、戦後の物資欠乏期に大豆醤油の代替品としてその生産の最盛期を迎えることにつながった。うま味と塩味が強く魚醤油特有の香りが穏やかなしょっつるの特性や基本的な製法は、この時期に確立されたと考えられている。戦後に大豆醤油の生産が多くなるに伴い、しょっつるの需要は縮小し製造業者や生産量も減少した。当時の製造業者は現在2社が残るのみである。

平成時代~現在 平成の年代に入ってからは秋田県の研究機関が中心となり、しょっつるに関する製造・利用法の研究が進められ、その成果が秋田県内で普及されるに伴い生産地も県内全域に広がった。和食や天然素材に向けられる人気の高まりも後押しとなり、現在では秋田県内の7社が製造を行っている。また、使用される原料魚介類はハタハタが豊漁だった時代はハタハタが多く使用されていたが、その漁獲量が激減した時期はイワシなどが主に使用されてきた。ハタハタ資源の回復により、平成10年以降新規に参入した2社が原料としてハタハタを使用するようになった。

しょっつるの明確な定義や規格は存在せず,秋田県において魚(加工残渣は使用しない)と塩を使用して製造される魚醤油はすべてしょっつると呼んでおり、魚醤油の地方名であるといえる。現在市販されている主なしょっつる製品を写真1に示した。

(塚本技術士事務所:塚本 研一)

参考文献

〇菅原久春,秋田の魚醤油(しょっつる),伝統食品の研究1995;No.15:1-11.

〇塚本研一,しょっつるの生産技術改良と用途開発,月刊フードケミカル2014;23-27.

〇高橋光一他,しょっつる風新調味料の開発(第2報),秋田県総合食品研究所報告2000;第2号:9-16.

〇高橋光一他,しょっつる風新調味料の開発(第3報),秋田県総合食品研究所報告2000;第2号:17-24.

〇高橋光一他,しょっつる風新調味料の開発(第4報),秋田県総合食品研究所報告2001;第3号:12-18.

〇高橋光一他,しょっつる風新調味料の開発(第6報),秋田県総合食品研究所報告2002;第4号:11-18.

〇青柳智則他,しょっつるのアンギオテンシン変換酵素阻害,秋田県総合食品研究所報告2013;第15号:8-18.

〇塚本研一他,しょっつるの生産技術改良と用途開発研究,秋田県総合食品研究所報告2017;第19号:49-56.

〇杉本勇人他,しょっつるの歴史と将来,秋田県総合食品研究所報告2017;第19号:57-66.

.jpg)